[신재용*서울대 경영학과교수]

제가 ‘세상이 바뀌었다’고 생각하는 증거 중 하나는 사람이 굉장히 귀해지고 있다는 것입니다. 그리고 앞으로 더욱 귀해질 것입니다. 저는 72년생입니다. 72년도에 몇 명이 태어났을까요? 95만명이 태어났어요. 57년부터 72년생 사이에는 연도별로 100만명이 넘게 태어났습니다.

자, 그런데 제가 지금 서울대학교에서 가르치는 학부생들 몇 년 생일까요? 2003~05년에 태어난 친구들인데 대략 우리나라에서 50만 명 출생자가 깨지기 시작한 게 2002년부터입니다. 그래서 제가 가르치는 모든 학부생들은 다 50만명 미만으로 태어났다고 보시면 되는 거죠. 그렇게 40만 명대로 쭉 유지가 되다가 드디어 2017년에 40만 명도 깨지게 됩니다. 2020년부터는 드디어 30만 명도 깨지게 됩니다.

그래서 2023년에 몇 명 태어났을까요? 23만 명 태어났습니다. 합계출산율이 0.7이라는 얘기 들어보셨을 것이고, 추정컨대 앞으로 0.6정도 될 것이라고 얘기를 하는데요. 합계출산율 0.6이 얼마나 무서운 건지 예를 들어보겠습니다.

100명의 남녀가 있어요. 남자 50명, 여자 50명. 그리고 50쌍을 이룹니다. 50쌍은 몇 명의 아이를 낳을까요? 합계출산율 0.6이라면 30명의 아이를 낳겠죠. 30명이면 15쌍이 또 탄생합니다. 그러면 15쌍의 0.6, 아홉 명의 아이를 낳게 되는 거죠. 100명의 사람이 아홉 명으로 줄어드는 데 단 두 세대가 걸린다고 보시면 되겠습니다. 그래서 우리나라 이제 인구절벽, 저출산에 대해 하도 많이 들어서 이제 무뎌졌을 것 같아요. 하지만 상황은 상당히 심각하다는 것이죠.

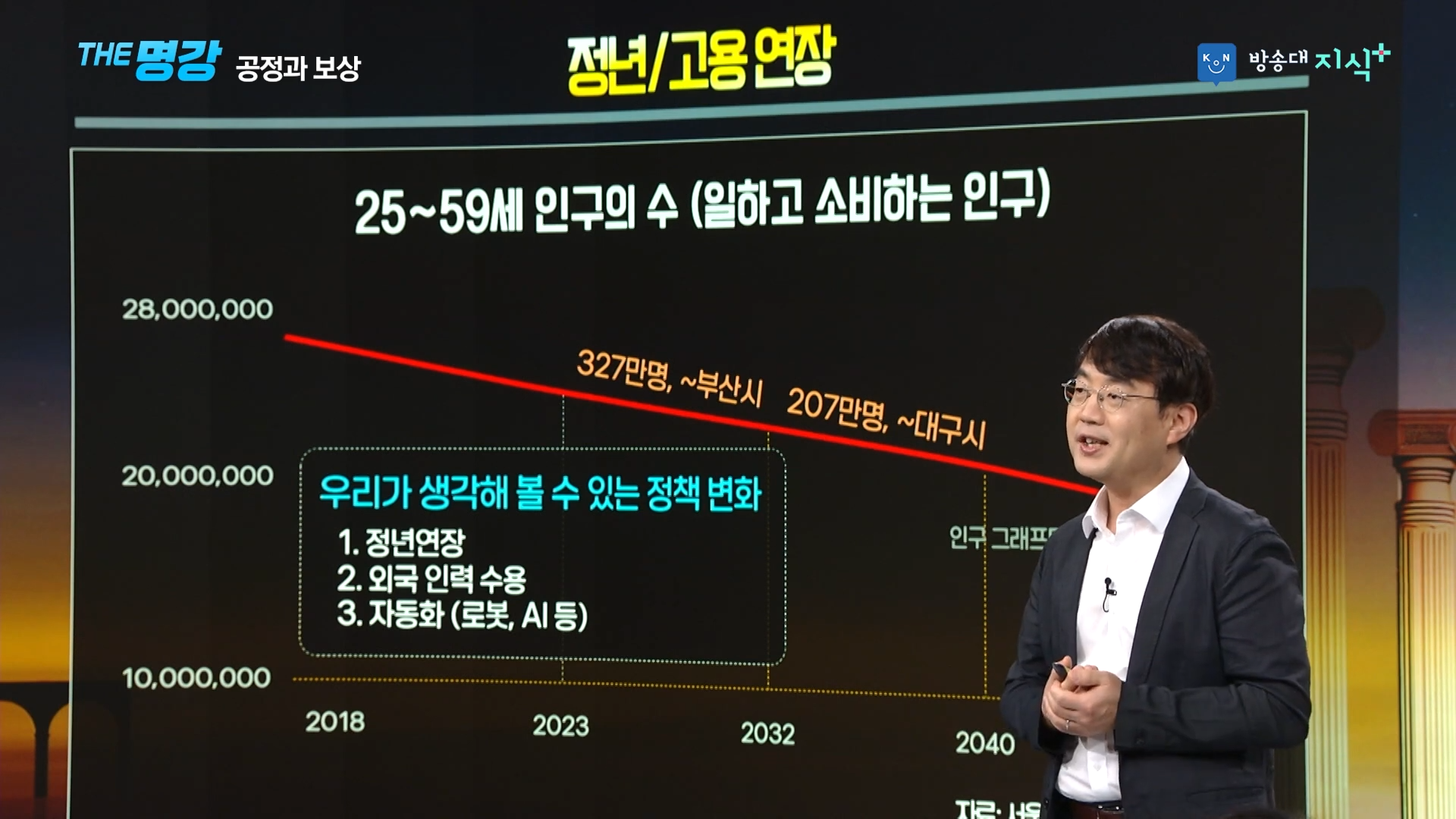

소위 25세부터 59세 사이에 일할 수 있는 사람들의 인구가 대략 2,600만 명 정도 됩니다. 앞으로 그 인구가 10년 동안 327만 명 부산시 인구가 사라지고, 그다음 7년 동안 207만 명 대구시 인구가 사라진다 이렇게 보시면 됩니다.

가수 故 김광석 씨의 <서른 즈음에>라는 노래 아시는 분 계실 거예요. 그때 김광석 씨가 <서른 즈음에>란 노래를 불렀던 1994년의 우리나라 중위 연령은 29세였습니다. 2023년 우리나라 중위 연령은 46세입니다. 앞으로 50년 정도 후인 2072년 우리나라 인구는 3,600만 명이고, 중위 연령이 63세로 예상됩니다. 3,600만 인구도 충격적인데 그중의 절반 이상이 노인이라는 부분 역시 굉장히 충격적인 얘기입니다. 이 정도로 생산연령 인구가 줄면 노동 공급이 감소합니다. 그러니까 기업은 큰 걱정이죠.

그런데 인구 경제학자들은 ‘당장은 큰 문제가 아니다. 인구의 감소가 무시 어마어마하다고 바로 노동시장에서 공급이 바로 줄어들지는 않는다’라고 얘기합니다. 생산연령인구는 줄지만 경제활동인구는 그만큼 줄지 않을 수도 있다는 것입니다.

왜일까요? 여성들이 일을 더 많이 합니다. 또 정년이 연장되면서 중장년층이 더 오래 일합니다. 또한 기술 진보로 인해서 생산성이 향상됩니다. 그래서 생산연령인구가 준다고 경제활동인구가 감소의 폭만큼 줄지는 않을 것이다. 그래서 앞으로 한 15년, 20년은 노동 공급의 총량은 무시무시하게 줄어들지는 않을 것이다, 괜찮을 것이다 그런 얘기를 합니다.

정말 무서운 것은 일할 청년이 사라진다는 것입니다. 이것은 어쩔 수가 없습니다. 제가 80살까지 일한다고 젊은이들을 대체할 수 없어요. 중장년층이 아무리 오래 일한다고 청년층 인구 감소를 바로 대체할 수 없다는 겁니다.

인구가 감소하면 가장 치명타를 입는 분야는 어디일까요? 교육기관입니다. ‘벚꽃 피는 순서대로 대학이 망한다.’ 이런 얘기 들어보셨죠? 요즘에 대학이 망하니까 교수라는 직업에 대해서 전망이 안 좋을 거 아니에요? 그러니까 학생들이 석박사 과정을 밟지 않습니다. 교수가 되려면 박사학위를 받아야 하는데 굳이 박사학위를 받으려고 하지 않는다는 얘기죠.

14년 전에 제가 서울대에 부임할 때는 교수가 학생을 선택하는 시대였어요. 우수한 학생들이 줄을 서 있고 그 학생 중에 누구를 고를까? 라는 게 교수의 딜레마였는데, 요즘은 학벌보다 돈을 좇고, 대학은 망하고 있습니다. 거기다 출생률이 급감하는 40만 명 때 출생자들이 대학원에 들어올 나이가 되고 있어요. 이제는 학생이 교수를 선택하는 시대입니다.

그래서 매년 신입생들이 들어오면 얼마 안 되죠. 이 얼마 안 되는 학생들이 제 동료 교수가 아닌 저를 선택하게 만들기 위해서 내가 할 수 있는 게 뭘까 고민을 굉장히 많이 합니다. ‘아, 좋은 리더가 되어야겠다. 학생들한테 뭔가 학생들한테 성장할 수 있는 그런 뭔가를 줄 수 있는 교수가 되어야겠다. 연구도 잘하고, 강의도 잘하고, 지도도 잘하고….’ 뭐 이런 생각을 하게 되는 거죠.

즉 사람이 굉장히 귀해질 것입니다. 지금은 구인난 하면 중소기업 얘기죠. 대기업들은 사실 구인난? 남의 나라 얘기입니다. 아직은 65만 명 이상 출생한 90년대 후반 태어난 65명 이상의 출생자들이 노동시장에 진입하고 있거든요. 그러나 2020년대 후반, 2030년쯤 되면 드디어 40만 명 때 출생자들이 본격적으로 노동시장에 진입하게 됩니다.

그러면 이제 어떤 시대가 열릴까요? 추정컨대 2030년이 되면 대기업들도 원하는 인재를 바로바로 뽑지 못할 거예요. 그들이 아무나 뽑고 싶어 하나요? 이공계 석박사 인력을 뽑고 싶어 하거든요. R&D 중심 기업들입니다. 아무한테나 관심 있는 게 아니고 이공계 석박사 인력들에 아주 큰 관심이 있는데, 지금 서울대학교 공과대학 또 보면 대학원이 빈 상태입니다. 그래서 기업이 사람을 선택하는 시대에서 사람이 기업을 선택하는 시대가 올지도 모릅니다. 2030년 정도면.

현재 청년 인구가 670만 명인데요. 비슷하게 가다가 2026년부터 2030년까지 120만 명 이상 줄어듭니다. 그리고 2030~35년까지 6~70만 명이 줄어서 대략 10년 뒤에는 청년 인구(25세부터 34세 인구)가 500만이 안 돼요. 이게 정해진 미래라고 보시면 됩니다.

사람이 기업을 선택하는 시대, 어떤 세상일까요? 이제는 인재들이 쫙 펼쳐지는 선택지, 후보 기업들을 놓고 선택을 하는 거죠. 어느 기업이 제일 좋은 복리후생을 주지, 어느 기업이 제일 높은 임금을 주지, 어느 기업이 내 몸값을 제일 올려줄 수 있는 훌륭한 경력 설계상 품을 제공하지? 거기에 따라서 선택하는 그런 시대가 될 수도 있는 거죠.

지금까지 우리나라 기업들은 말로만 ‘사람이 미래다’라고 했어요. 우리나라가 제조업 위주잖아요. 제조업 위주의 회사들은 제일 중요한 게 재료고요. 그다음이 공장입니다. 제조라인, 생산 설비, 사람은 그다음이에요. ‘인건비가 아깝다’가 속마음이었어요. 그래서 A가 그만두면 B를 뽑으면 되고, B가 그만두면 C를 뽑으면 됐었습니다.

그런데 앞으로 그런 세상이 계속 지배할 것이냐? 저는 아니라고 봅니다. 2030년 정도가 되면 뽑기도 어려울 것이고, 정말 중요한 게 묶어두는 걸 거예요. 묶어두는 것, 힘들게 뽑아도 바로 이직할 겁니다. 왜? 헤드헌팅이 굉장히 활발해질 거거든요. 인재 전쟁 시대가 열리기 때문에. 아직은 시작되지 않았지만 지금 다들 준비하고 있습니다.

'공감' 카테고리의 다른 글

| 인생, 고전에서 답을 찾다 (1) | 2025.02.19 |

|---|---|

| 4~7세 우리 아이, ADHD일까 아닐까? (0) | 2025.02.12 |

| 큰별쌤의 민주주의 이야기 (0) | 2025.01.21 |

| 지방간에 대한 오해와 진실 (1) | 2025.01.14 |

| 세상에 안되는 건 없다, 다~ 된다! (1) | 2025.01.07 |